Maschine Dinamoは現在発売中。在庫が無くなり次第販売終了となるので、今のうちにNIのオンラインショップをチェックしよう。

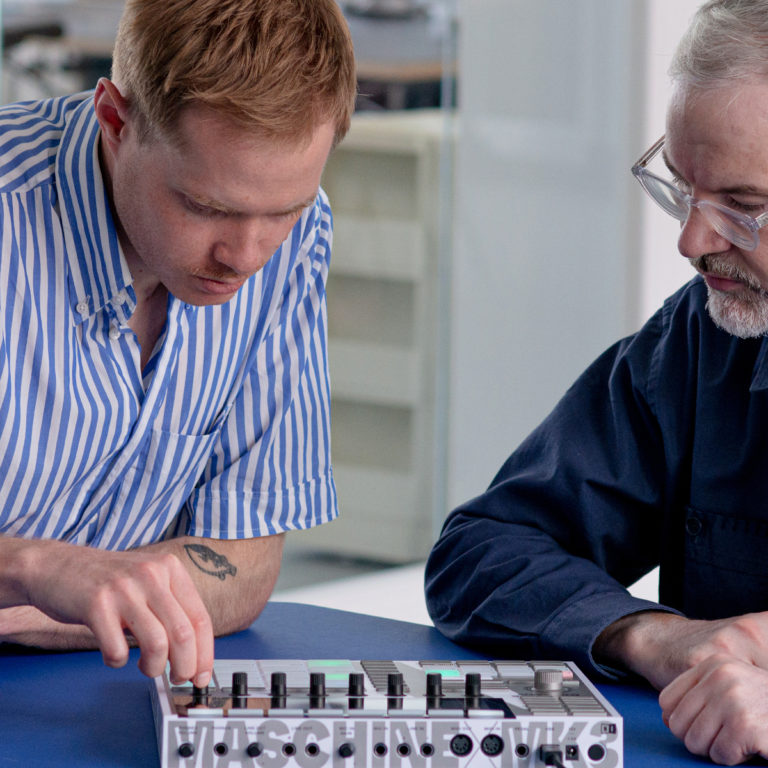

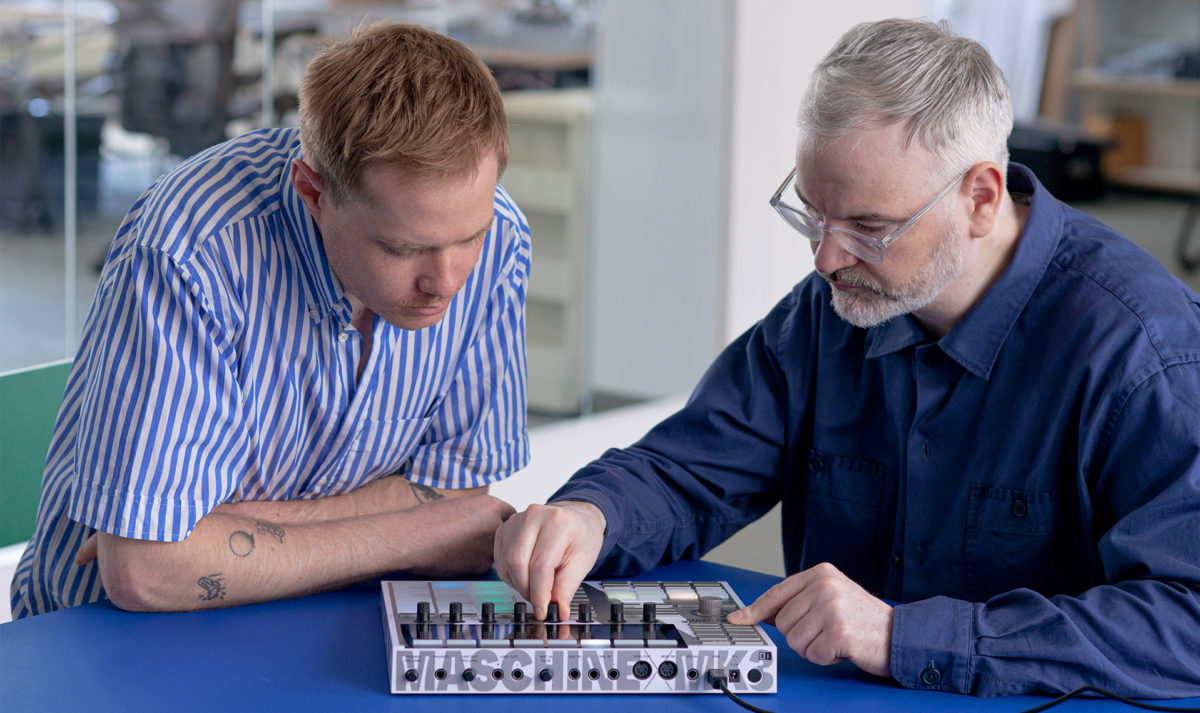

NIは”フォント”をとても大切にしてきた。「我々は記号があまり好きではないんだ」とMaschine Mk3 DinamoコラボレーションのNI側のハードウェアデザイナー、Johannes Schrothは語る。「意図的な判断であったかは定かじゃないけど、我々は試作品であれ、常に分かりやすいフォントを心がけてきた。」

Schrothにとって”フォント”とはNI製品に宿る黒魔術のようなものだ。それはユーザーに対する機能説明であると共に、その器材の個性でもある。「それは潜在意識に働きかけるんだ」と彼は語る。「具体的な説明は出来ないけど、常に感覚を刺激するものなんだよ。」

「Maschineには様々なボタンが付いていて、沢山の機能に対するラベリングがされている」と彼は続ける。「それは実に豊富な文字デザインだよ。そして僕は細部にこだわるのが好きだから、その文字デザインを元に変化を起こせないか、って考えたんだ。」

今回のコラボレーションでDinamo側のハードウェアデザイナーを努めたJohannes Breyerはスイスを拠点とする活字デザインスタジオ、Dinamoの共同創立者だ。「Schrothとはディナーの席で会ったんだ」と彼は語る。「6,7,8年前くらいだったと思うよ、ベルリンでね。お互いに仕事で関わり始めた頃だった。ちょうど僕はパートナーとフォントの仕事を始めようとしていたんだよ。」

SchrothはBreyerに連絡を取り、2人は活字デザインをコンセプトとしたMaschineの新しい顔を作る方法を探り始めた。「DinamoにはすでにDinamo Hardwareという部門あって、Tシャツやキーチェーンなどの有形物を制作していたんだ」とBreyerは説明する。「だから僕らは常に形のあるものを作ることに興味があった。JohannesがMaschineの制作をしているなんて知らなかったから、彼にそのテクノロジーを見せてもらった時はとても驚いたよ。」

活字デザイン好きの方はDinamoの影響力についてすでにご存知だと思うが、そうでない方でも、彼らの仕事は目にしたことがあるはずだ。2013年にBreyerとFabian Harbにより設立されて以降、彼らの仕事は瞬く間に世界規模となり、インスタグラム、ディスコード、Warp Recordsなどのブランド、そして国際オリンピック協会やMIT Bostonなどの施設で使用されてきた。小規模な文化系出版社、アートスペース、そして様々なデザイナーなどからも度々声がかけられている。「Dinamoの作品は本当に印象的なんだ」とSchrothは熱く語る。「彼らはデザイン界の最先端にいる存在だよ。」

「タイプファウンドリー」という言葉がある。現代ではフォントデザイン会社という意味で使われるが、元々は「活字鋳造所」という意味があり、まだ印字用のアルファベットが鉄で鋳造されていた時代からの名残だ。古き良き時代の名残、という意味では今回BreyerとSchrothがMaschineコラボレーションに使用したWhyteという書体にも時代錯誤の面がある。そしてそれは驚くほどモダンなメリットをもたらしているのだ。

「我々の業界には歴史的な参考が豊富にあるけど、デジタルのタイプデザインを扱う我々としては、モダンな技術を使って新しいアプローチを探ることに興味があるんだ」とBreyerは説明する。この書体にはインキトラップのアイデアを応用している。インキトラップとは昔の印刷に使用されていた技術で、文字の角の内側を少し削ることで、印刷の際にインクの染み出しを防止する仕組みだ。特に小さなサイズで印刷された文字が読みやすくなる。「近年のハイレゾ画面や印刷技術の環境では、インキトラップはもう必要ない。すべて正確だからね。だから僕らはあえてモダンテクノロジーの目線から、インキトラップの技術を見直したいと考えたんだ。」

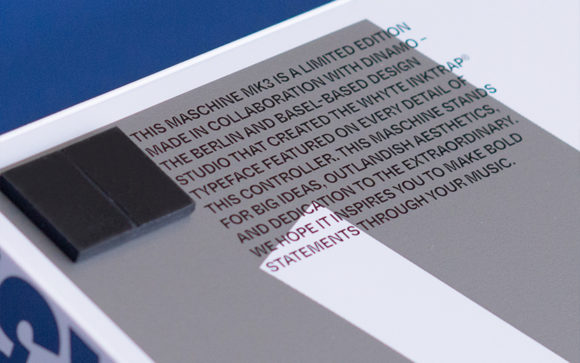

Dinamoは「バリアブルフォント」と呼ばれるフォントを制作している。通常、フォントというのはありのままの状態で使用するしかないのだが、バリアブルフォントでは文字の太さや間隔など、様々なパラメータを変更して使用することができる。例えばデザイナー達は、インキトラップのありなしやその度合などを自由に調整することが可能となるのだ。そしてこのバリアブルフォントの特性はMaschine Dinamoにも巧みに使われている。ハードウェアを上下から挟むような大きな「M」の文字から、サイドを紙テープのように囲う「Maschine MK3」の文字、そして各ボタンやパッドの小さなラベルに至るまで。文字の拡張セットには特別な記号も含まれており、SwingやTempoボタンに使われている韓国式の括弧が良い例だ。Maschineの左右の矢印も印象的なインキトラップ版のものに変更されている。

「かつてはインク漏れを防止するために使用されていたインキトラップの技術が、現代では光漏れを防止する目的で使用出来ている、というのがとても面白いと思うんだ。Maschineのボタンの文字はレーザー印字されていて、バックライトが当たることによって読める仕組みになっているんだけど、インキトラップのおかげで通常よりもラベルが見やすくなっているんだ」とSchrothは語る。

「でもさ、僕の中ではインキトラップはグラフィティーアートも彷彿とさせるんだ。あの文字にも大胆な切り込みが入れられているからね。特に白、銀、黒の色で。JVC BoomblasterやCasio G-Shockなどのヒップホップに影響を受けた製品を少し参考にしている面もあるよ。」

「確か制作を始めた頃、Fabianと僕は100色くらいの色を使ったデザイン企画を作ったんだ。でもやっぱり、より繊細でありつつ意思のあるものを作ろうと決めたんだ」とBreyerは詳しく語ってくれた。

「繊細でありつつも意思のあるもの」というコンセプトから逸脱してしまわぬよう、Breyerはデザイン面で余計なものは足さず、それよりも「ハードウェア自体をラベリングすることで”祝福”しよう」という考えを徹底した。

「こういうコラボレーションでは”Made in Berlin”とか、不要な情報を足しがちだと思うんだ。僕らは明確にそうはしたくなくて、ただそのものの名前で呼びたかったんだ。」

「色については、素材的に何色が使えるかという所から考え始めたよ」と彼は語る。「シルクスクリーンが使われているのには驚いた、より安いオプションは色々あるはずだからね。使用している銀色は元々は白ウサギのような色合いを考えていたんだ。色を混ぜることにも挑戦していて、結果的に少量の金色を混ぜ込んでいるよ。繊細だけど、適した照明の中ではきらきらと光って見えるはずさ。」

この限定エディションのMaschineを作る工程の中で、Schrothは常に照明のことも意識していた。使用している白いプラスチックには若干の透明感があり、明るい環境光の中ではMaschineの縁や角は薄くハイライトがかかって見えるんだ、と彼は教えてくれた。

「光が素材の中に入る姿が見えるんだ」と彼は語る。「でも銀色のペイントには光を完全に遮断する金属要素が含まれている。だからよく見てもらうと、そのペイントは小さな影を素材に落としているんだ。そういう細部に魔法が宿って、まるでオーラを纏っているかのように見えるんだよ。」

「このハードウェア自体がすばらしい、大胆な主張なんだ」と彼は器材の裏面に書かれたメッセージを要約するように締めくくった。「そして、適した人の手に渡れば、これはより強力な音楽的主張を生み出すための美しい、強力なツールになるポテンシャルを秘めていると私は思う。」

Photos: Kasia Zacharko